一、团队负责人简介

李东东教授,现任上海电力大学电气工程学院院长,上海市科技启明星、上海市曙光学者,美国普渡大学访问学者,上海高校“高效电能应用”工程研究中心主任,上海电力电子化电网先进测控技术研发服务平台主任。任中国电工技术学会理事、中国电力教育协会电气工程及其自动化专业教学指导委员会副主任、任上海市电机工程学会电工材料专委会副主任、任上海市电子电器技术协会理事、智能用电专委会主任委员、中国电源学会变频电源专委会委员、无线电能传输专委会委员。研究方向为电力系统建模分析与运行控制、新能源、智能配用电技术、分布式电力系统、电力电子技术在电力系统中的应用等。近年来在国内外核心学术刊物上发表论文50余篇,其中SCI和EI收录28篇,获授权发明专利4项。主持科研项目15项,其中国家和省部级项目8项,包括国家自然科学基金项目、863子课题等。获得上海市科技进步奖、中国电力科学技术奖等7项省部级奖励,获得上海市教学成果一等奖1项。

二、团队成员

林顺富、赵晋斌、边晓燕、李江、赵健、李豪、李锦、杨帆、赵耀、胡伟、李晓露、夏能弘、张艺、姚寅、唐维溢、沈运帷、桑一岩、时帅、许江蛟、潭津、李权、黄文焘、何晋伟

三、团队建设成果

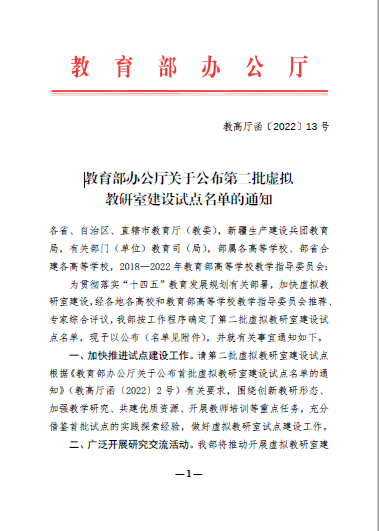

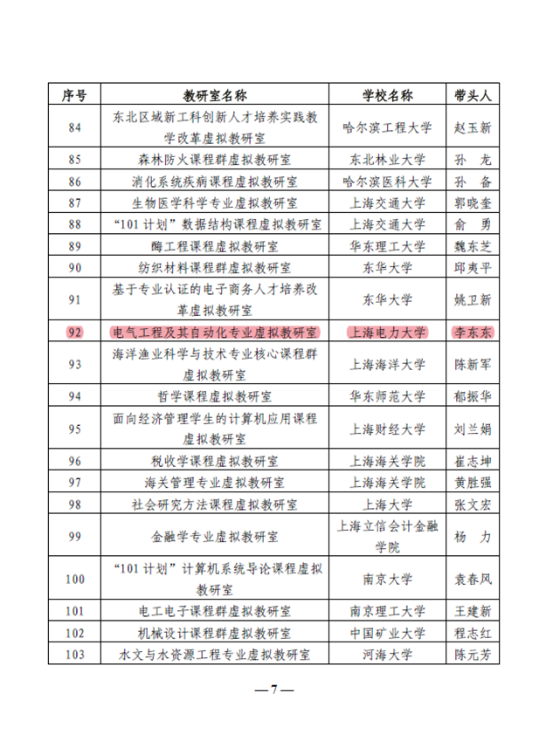

1. 成功申报教育部虚拟教研室

团队负责人李东东作为负责人与喀什大学、三峡大学、东北石油大学、华东电网、国网新疆电力公司、国网西藏电力公司联合建设全国性电气工程及其自动化专业虚拟教研室,成功入选第二批教育部第二批虚拟教研室建设试点名单;作为课程负责人的《大型发电机组电气运行虚拟仿真实验》课程获批上海市一流课程;牵头完成的教学成果《适应行业变革,培养新时代高质量电力专业人才》,获上海市教学成果一等奖。团队成员牵头完成教学成果《能源电力工程管理复合型人才培养模式探索与实践》,获上海市教学成果二等奖。团队成员参与申报的全国首个能源互联网工程专业完成培养方案制修订,并顺利完成第一届学生的招生,填补了能源互联网新业态下人才培养的空白。团队成员获得校级课程思政示范课一等奖。

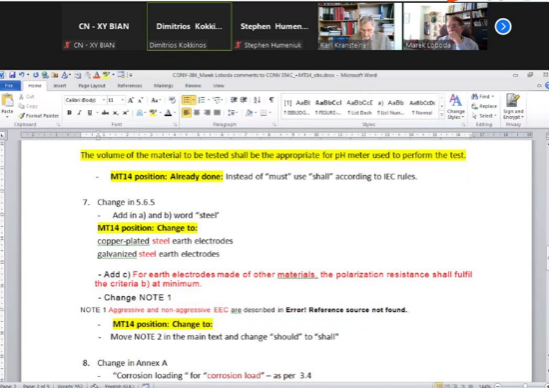

2. 主持IEC国际标准制定工作

团队专家参与了IEC TC57、IEEE P2836 等工作组,主持IEC国际标准《低压电涌保护元件第333 部分:MOV的特性方程及寿命评估》制定工作,为从事MOV 生产企业、应用企业、行业主管部门及质量监测部门提供质量检查和质量保障的依据。主持制定和发布了GB/T33588.3《雷电防护系统部件(LPSC)第3 部分:隔离放电间隙(ISG)的要求》等,应用于上海市防雷产品测试中心、德和盛电气(上海)有限公司等知名认证测试机构。

3. 发表系列高水平论文

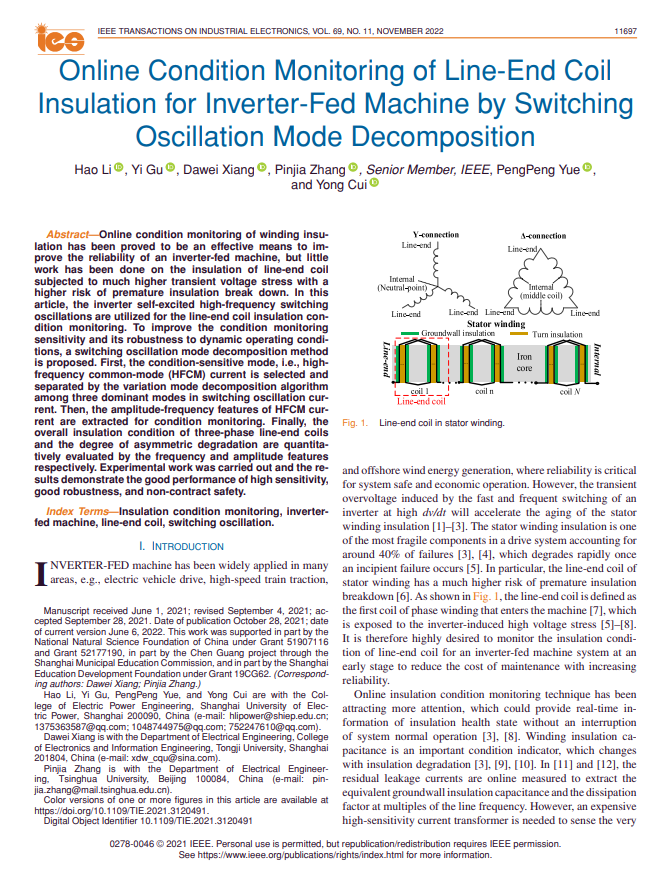

团队聚焦新型电力系统电力电子可靠性发表系列学术论文,针对新型电力系统中高比例电力电子装备可靠性低这一共性问题,创新团队围绕亚微秒级开关瞬态电磁交互作用展开研究,开创性地提出了基于多模态开关振荡激响特征的电力电子系统(功率半导体器件、电容器、电机绝缘等核心部件)高灵敏状态感知方法,在国际顶级期刊IEEE Transactions on Power Electronics和IEEE Transactions on Industrial Electronics上发表系列学术论文,系统性地揭示了电力电子系统宽频开关振荡机理,为新型电力系统中电力电子装备高灵敏状态感知与控制提供了新的视角和方法。

4. 与业内知名企业开展产学研合作

团队围绕国家“双碳”战略和建设新型电力系统的目标,积极开展产学研合作和社会服务。针对电动汽车快速发展对新型电力系统配电网带来的挑战,团队提出了柔性有序直流配电技术方案,与上市公司中天科技集团开展了重大产学研合作项目——开发面向新能源汽车快速有序充电的MW级柔性配电系统,项目合同金额达600万元。通过创新的柔性直流配电网拓扑架构和智能有序潮流控制,可实现光、储、充、网之间的源荷有机耦合。一方面通过充电潮流的有序控制,减少充电负荷对于配电网的冲击,提升配电网设备的利用率,降低充电站运营成本,提升其容纳电动汽车的能力;另一方面,通过灵活直流母线耦合不同电压等级的储能、光伏和电动汽车,可实现高效的新能源发电消纳,让新能源车充上新能源电。本项目的实施开发和示范应用,将促进电动汽车及其超级充电站的发展,也是有利于推动传统配电网向柔性、高可靠新型配电网演化。